Главная » Учителя, ученики, выпускники » Александр Ливергант: «Какая-то муха меня укусила, и за последние 11 лет я написал 10 книг»

Александр Ливергант: «Какая-то муха меня укусила, и за последние 11 лет я написал 10 книг»

Жизнь в правой и левой комнатах, удивительная находка в лондонском букинистическом магазине, поездка по Европе на «жигулях» в 1989 году, частные уроки инженера́м и первые переводы. Писатель, переводчик и главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Яковлевич Ливергант — в новом выпуске «Ученого совета»

Александр Яковлевич Ливергант (р. 1947)

Выпускник романо-германского отделения филологического факультета МГУ. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию «Трагикомедии Шона О’Кейси и традиции Ирландского литературного возрождения». Профессор кафедры сравнительного изучения литератур РГГУ, преподает литературный перевод и историю зарубежной литературы. С 2008 года — главный редактор журнала «Иностранная литература». Перевел на русский язык «Дневники» Сэмюэла Пипса, «Письма» Джонатана Свифта, «Письма» Лоренса Стерна, романы «Черная беда» Ивлина Во, «Высокое окно» и «Вечный сон» Рэймонда Чандлера, «Красная жатва» Дэшила Хэммета, «Пасынки судьбы» Уильяма Тревора, «Улики» Джона Бэнвилла, «Жертвы» Юджина Маккейба и другие книги. За перевод, комментарий и подготовку к изданию «Жизни Сэмюэля Джонсона» Джеймса Босуэлла получил премию фонда «Литературная мысль» (1999), за перевод романов «Леди Сьюзен» Джейн Остин и «Сокращения» Малколма Брэдбери — премию журнала «Иностранная литература» (2003). Автор биографий Редьярда Киплинга (2011), Сомерсета Моэма (2012), Оскара Уайльда (2014), Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (2015), Генри Миллера (2016), Грэма Грина (2017), Вирджинии Вулф (2018) и Пелама Гренвилла Вудхауса (2021). Лауреат премии «Мастер» (2008).

Научные интересы: английская литература.

Об игрушечной рыбке

У меня есть очень раннее воспоминание, как я лежу и колочу ручкой по игрушечной рыбке, которую повесили на веревочке над моей коляской. Она то ли пищала, то ли стучала, когда по ней бьешь. Но вполне возможно, что это чистый вымысел.

Я родился в 1947 году, после войны. Родители уже доживали свою совместную жизнь. Жили плохо. Я это хорошо помню. Были не то чтобы скандалы, но крики встречались. Отец, человек,

Александр Ливергант. Рубеж 1940–50-х годов

© Из личного архива Александра Ливерганта

О коммунальной квартире в доме «Колбасы» и семье Ливергантов

У Ливергантов была большая семья: четыре брата и старшая сестра, которая ими верховодила. Они ее любили, боялись и очень уважали. Как она скажет, так и было. Они жили в огромной коммунальной квартире в доме, который назывался «Колбасы». Это первый дом, если идти от метро «Маяковская» в сторону «Тверской». В этой квартире жило четырнадцать или пятнадцать семей. И невестки моей тетки, жены четырех братьев Ливергант, мыли посуду в комнате, чтоб другие родственники не видели хорошей посуды. Я, как водится, был влюблен в свою кузину и довольно часто бывал у тетки. Там было вкусно, там было весело, там играли в лото. Время от времени мы с кузиной ездили к одному из дядьев. Он жил в Ленинграде в коммунальной, но малонаселенной квартире с соседями, которые одновременно были друзьями. Эти были дети известного художника Бродского, который написал портрет Ленина, где тот сидит в кресле и гладит котенка. Квартира была прямо против Русского музея и аникушинского Пушкина, по другую сторону Театра музкомедии. Нас там замечательно принимали, кормили, любили. Ко всем этим Ливергантам я был привязан, что не встречало поддержки дома, где я жил с мамой, бабушкой и дедом. Я помню, что

Яков Иосифович Ливергант

© Из личного архива Александра Ливерганта

О деде

В сущности, моим отцом был дед — отец матери — Михаил Ефимович Айзенштадт. Они с бабушкой были мне самыми близкими людьми. Дед имел гимназическое образование, учился за границей. Вообще говоря, он был математиком, но последнюю часть своей жизни, уже в 50–60-е годы, работал в библиографическом отделе «Советской энциклопедии». Он хорошо знал древние языки, что не мешало ему знать и новые.

Дед был совершенно замечательным человеком, скромным, очень знающим, назидательным, и он многое в меня вложил. И конечно, я ему доставил своим детским и подростковым легкомыслием много хлопот. Он мне подсовывал хорошие книги, а меня тянуло к плохим. Например, он мне давал Фенимора Купера, а я любил просталинскую книжку «Андрюша идет в школу». Он мне подсовывал Пушкина, но я в основном смотрел картинки, а читал книжку «Васек Трубачев сражается». Конечно, я не очень ему подходил в смысле развития своего интеллекта.

Александр Ливергант с мамой Инной Михайловной Айзенштадт. Загорянка, начало 1950-х годов

© Из личного архива Александра Ливерганта

О правой и левой комнатах

Мама — Инна Михайловна Айзенштадт. Все всегда путали и называли ее Нина. И даже гранильщики на кладбище, когда мы пришли принимать работу, написали «Нина». Пришлось все переделывать. Она была художницей — прекрасной,

Эту квартиру они получили в 1938 году, а до этого жили в Соймоновском проезде. И переехали очень вовремя, потому что в 1941 году в их старый дом угодила бомба. Будь они в этот момент там, то, скорее всего, погибли бы.

Инна Михайловна Айзенштадт. 1950-е годы

© Из личного архива Александра Ливерганта

О гражданском муже мамы

Где-то в конце 50-х годов мама граждански вышла замуж за очень достойного человека — искусствоведа Николая Васильевича Власова. Он сделал мою мать счастливой, притом что они жили трудно и врозь. Николай Васильевич занимался русским искусством, русским авангардом. Он очень плохо ходил: потерял ноги в затемнении во время войны, у него были протезы. Вместе они не жили, он оставался жить у себя в квартире на Сретенке, а она, соответственно, дома. Помимо того, что он был искусствоведом и развешивал картины на выставках в ЦДРИ, у него была замечательная коллекция русского искусства конца XIX — начала XX века: Григорьев, Коровин, Куприн, даже, кажется, Петров-Водкин, мирискусники, ну и так далее. И больше всего на свете его родственники — дочь и сестра — боялись выпустить эти картины из рук. Он умер довольно скоро, у него было плохое сердце.

На даче в Подлипках. Первая половина 1950-х годов

© Из личного архива Александра Ливерганта

Об отношениях в семье

Как я уже теперь понимаю, деда не устраивала та жизнь, которую вела моя мать. Ему не нравилось, что у нее гражданский муж, притом что у Николая Васильевича не было к тому времени жены — она умерла. Дед считал, что, если ты любишь женщину, ты женишься на ней, и не рассыпался в любви к Николаю Васильевичу, который всегда был необычайно с ним приветлив и почтителен.

Самым тяжелым временем для моей матери был Новый год. Накрывался стол, деда звали к столу в левую комнату. Он приходил с большим опозданием, и это бы ладно, но он подолгу сиживал за столом, не раскрыв рта, только односложно отвечая на

В сущности, очень любя свою дочь, дед в некотором смысле отравлял ей существование. Не знаю, понимал он это или нет. И притом что большую часть времени я проводил с дедом и с бабушкой, я был на стороне матери. В некотором смысле это было связано с тем, что в левой комнате было интересно, а в правой скучно, в правой была школа, в правой надо было заниматься всем тем, что не нравилось.

Александр Ливергант. Начало 1950-х годов

© Из личного архива Александра Ливерганта

О прескверной школе, «шанхае» и стойке столбом

Сначала я учился в школе неподалеку от дома. Школа была прескверная, учителя страшно слабы и очень грубы, и контингент соответствующий. Это сейчас между Кутузовским проспектом и Киевским вокзалом прекрасные места, а раньше там был так называемый шанхай, где ютилась всякая темная публика в маленьких полуразрушенных домишках и трамвай лавировал между ними, с трудом добираясь до Киевского вокзала.

В школе была воинская дисциплина. Если

Александр Ливергант. Середина 1950-х годов

© Из личного архива Александра Ливерганта

О конкуренции и унижениях

Перед десятым классом я перешел в уже приличную школу Академии педнаук, находившуюся прямо напротив дома. Я попал в гуманитарный класс, и там мне было интересней, но очень трудно. Потому что в своей старой школе я учился хорошо, не понимая, что на самом деле я ничего не знаю. Когда я попал в новый класс, я понял, что такое конкуренция и насколько мои одноклассники сильнее меня. В первой школе я считался первым по немецкому языку, а тут пришлось нанимать репетитора, потому что я совершенно не тянул. Только к концу десятого класса, а всего классов было одиннадцать, я начал учить английский язык, который потом кормил меня всю жизнь. И в результате перед университетом я сдал в школе три языка: английский, французский, немецкий.

Я считал, что это мне поможет, но ошибся. Я поступал в университет, набрал восемнадцать баллов из двадцати. Этого было мало, и в результате с большим трудом я попал на заочный. Одновременно я ходил в группы дневного отделения, с чем было сопряжено немало унижений: группы были большие, я был никем, меня не спрашивали и не очень обращали на меня внимание. Но был договор: если я сдам экзамены и там, и там, то смогу перейти на дневное. Так в конце концов и произошло.

Александр Ливергант

© Из личного архива Александра Ливерганта

О скучной университетской жизни и везении

Жизнь моя в университете была странным образом маловыразительна. Мы с моими соучениками, которые жили в общежитии в так называемом Главном здании, довольно много играли в карты. Девушки из нашей группы были крайне невыразительны, и романы мы особенно не заводили. Выпивать — выпивали, конечно, но

Перед тем как кончать университет, нас отправили на военные сборы, и там мы были спецпропагандистами, писали листовки под заголовком «American Soldiers Surrender». Потом нам раздали военные билеты: каково же было мое удивление, что меня признали (видимо, как еврея) не спецпропагандистом, а военным переводчиком (в те годы начался массовый выезд евреев в Израиль, и таким, как я, «ответственных» дел не доверяли).

Я окончил английское отделение филфака с записью в дипломе «учитель английского языка». С дипломом мне очень повезло. По непонятной причине мне дали выбрать совершенно запрещенную тему про «Обезьяну и сущность» Олдоса Хаксли, его позднюю антиутопию. И я получил доступ в спецхран. Спецхран — это книжки, на которых изображалась гайка: обыкновенный посетитель Библиотеки иностранной литературы их брать не мог. А я приносил свою бумагу с обозначением темы диплома и имел возможность читать английские газеты, журналы — все что угодно.

Обложка книги Олдоса Хаксли «Обезьяна и сущность». 2010 год

© Издательство «АСТ»

О работе учителем английского языка в физико-математическом интернате Колмогорова

Я защитил диплом, ушел из университета, открепился от комсомола (это важно для будущей истории). Но я совершенно зря считал, что ухожу из университета, потому что меня направили в математическую и физическую школу-интернат при МГУ. Это замечательное заведение для замечательно талантливых молодых людей со всего Советского Союза — забитых, крошечных, несчастных — придумал знаменитый математик Колмогоров.

Таких школ в Советском Союзе тогда было, если не ошибаюсь, три, и там учились очень любопытные дети. Я им преподавал английский язык, пользовался, надо сказать, большим успехом, и некоторое время мне все нравилось. Потом в школу пришел новый комсорг, стал разбираться с делами и увидел, что моего дела нет и что я самовольно ушел из комсомола. Меня вызвали в то самое Главное здание, где я

Свадьба с Еленой Вроно дома у ее родителей. 1970-е годы

© Из личного архива Александра Ливерганта

О частных уроках «инженера́м» и диссертации

Но постоянной работы у меня не было. Я ушел из школы в 1979 году и только в 1991-м через своего приятеля, редактора журнала «Иностранная литература» Виктора Ашкенази, получил место — и не

В 1978 году умерла моя мать, причем в тот момент, когда я в соседней, той самой правой комнате давал урок. Три дня в неделю я ходил в школу, потом возвращался, обедал, до вечера давал уроки и уже после этого жил. Таким образом, советская власть отобрала у меня очень много лет продуктивной, творческой, какой угодно жизни.

В те двенадцать лет, что я не работал, без всякого толку и смысла для будущей жизни я писал диссертацию по Ирландии. Я всегда

С женой Еленой Вроно и дочерью Сашей. Москва, 1975 год

© Из личного архива Александра Ливерганта

О курсе по литературному переводу в РГГУ

Когда я стал работать в издательстве, меня пригласили в РГГУ читать курс по литературному переводу. К тому времени я уже довольно много перевел. Слово «известный» для переводчика слишком сильное, но про меня знали, и замечательная германистка Нина Сергеевна Павлова пригласила меня на кафедру зарубежной литературы. Потом в РГГУ появилась кафедра перевода, которую возглавляла Наталья Рейнгольд: она меня тоже позвала, и там я тоже преподавал. В последние годы я преподаю только на кафедре зарубежной литературы, веду и перевод, и много курсов по зарубежной литературе для магистрантов. И вот

Параллельно с этим развивались мои отношения с журналом «Иностранная литература». Я стал очень частым автором. В 2003 году умер заместитель главного редактора, замечательный американист и литератор Алексей Матвеевич Зверев, и меня пригласили на его место.

На переводческой конференции

© Из личного архива Александра Ливерганта

О первых работах с переводами

Отец моей близкой приятельницы был главным редактором журнала «Вопросы литературы», и я предложил им перевести изречения Свифта. Причем все это от начала до конца была абсолютная чушь: Свифт никаких афоризмов не писал.

По этому поводу есть смешная история. Примерно в 1978 году я пришел в журнал «Иностранная литература», дрожа от восторга перед этим колоссом, с двумя очень симпатичными рассказиками современного ирландского писателя. Я пришел к редактору юмористической рубрики, которая называлась «В шутку и всерьез». Конечно, не с улицы — с улицы туда и не пустили бы, — а по

Так что дело с переводом шло очень-очень медленно. По сути дела, меня в профессию ввела новая власть. А что было бы, если Советский Союз продолжал бы жить? Наверное, я все-таки стал бы переводить более серьезное, но без больших успехов.

Об ошибках, неверных разгадках и хвостах

Когда переводишь, часто

Сейчас, когда я пытаюсь разгадать эти загадки, я иногда звоню своим английским друзьям. Например, Роберту Чандлеру, замечательному переводчику русской литературы, который переводил и Платонова, и Гроссмана, и русскую прозу XIX века, и Пушкина — и написал о Пушкине книжку. И происходит странная вещь: очень часто, когда ты не понимаешь

Обложка книги Александра Ливерганта «Оскар Уайльд». 2014 год

© Издательство «Молодая гвардия»

Обложка книги Александра Ливерганта «Генри Миллер». 2016 год

© Издательство «Молодая гвардия»

Обложка книги Александра Ливерганта «Киплинг». 2011 год

© Издательство «Молодая гвардия»

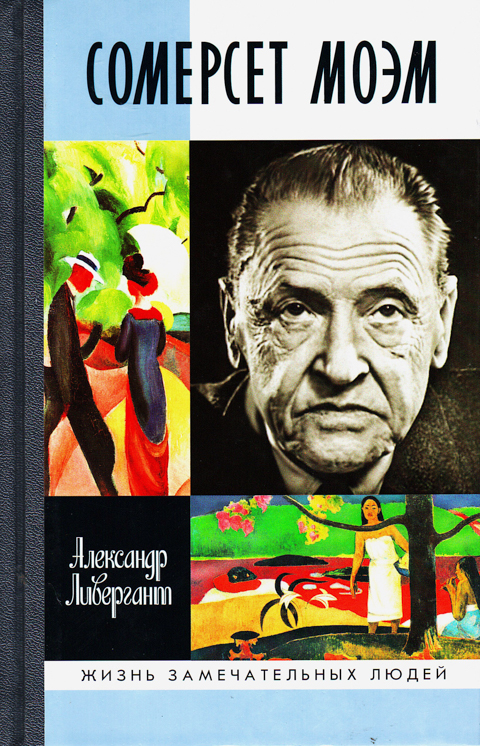

Обложка книги Александра Ливерганта «Сомерсет Моэм». 2012 год

© Издательство «Молодая гвардия»

Обложка книги Александра Ливерганта «Вирджиния Вулф: „Моменты бытия“». 2018 год

© Издательство «АСТ»

Об издателях, редакторах и переводчиках

Очень интересно, как издают переводную научную литературу: книги по эстетике, по истории, по лингвистике. Представьте себе, что вы издатель такой литературы. Кого вы возьмете? Если вы возьмете специалиста, например лингвиста или музыковеда, он абсолютно все поймет в этой книге, но он не профессиональный литературный переводчик. И тогда вам придется вслед за ним брать литературного переводчика, который выправит его текст настолько, что его можно будет читать. Потому что специалист все понимает, а читатель — нет. Или наоборот: вы собираетесь выпускать

Сейчас положение редактора очень усложнилось. Я бы даже сказал, что институт редактуры сегодня близок к гибели, к крушению. Потому что если раньше редактор знал языки и имел достаточно времени, чтобы это знание применить, то теперь редактор иностранного текста работает как редактор русского текста, потому что он читает только русский текст, присланный переводчиком. А переводчик, например, ни черта не знает язык и наделал массу ошибок, которых не видно: все шито-крыто и присыпано песочком. И если читателя спросят: «Ну как перевод?» — он ответит, что замечательный. А на самом деле там ошибка на ошибке, и редактор этого не видит, потому что переводчик опытным образом

Бывает ситуация, когда ты хороший переводчик, а у тебя плохой редактор, который накидывает бог весть какие совершенно идиотские предложения, а тебе неудобно их не принимать. Сегодня конечным, а иногда единственным редактором оказываешься ты сам.

О правилах перевода

Я рекомендую своим ученикам дать переводу «отлежаться». Если это большая книга, то не меньше полутора-двух месяцев. Если рассказ — неделя-две. За это время перевод становится чужим, и ты смотришь на него совершенно новым, особым взглядом.

Еще одно очень важное правило до всякого перевода: если издатель предлагает тебе перевести книжку, ты обязательно ее должен изучить, прочесть и посмотреть, нравится ли она тебе. Никогда не надо брать то, что не нравится, потому что у тебя не получится. А бывают ситуации, когда книжка нравится, но в ней есть много того, что ты не можешь перевести, того, что ты просто не знаешь. Я таких вещей стараюсь сторониться. А если ты убедился, что книжка хорошая и не таит в себе особо серьезных проблем, тогда можно браться за работу.

Абсолютное знание языка, будь то английский, испанский, греческий, — не панацея. Потому что очень часто бывают люди, которые превосходно знают язык, но плохо переводят. Почему? Потому что в литературном переводе важнее тот язык, на который ты переводишь, то есть наш с вами, а не тот, с которого ты переводишь.

Александр Ливергант с женой Еленой Вроно, дочерями Катей и Сашей и кошкой Феней. Москва, начало 1990-х годов

© Из личного архива Александра Ливерганта

О мухе и любимчиках

Мои открытия заключаются в том, что я действительно впервые перевел некоторых авторов — в основном англичан, но и американцев. И есть авторы, про которых я написал целые книжки. В этом и состоят мои открытия, потому что литературных биографий многих моих авторов до этого не было.

Мне было бы очень интересно поговорить с тем же Свифтом или перекинуться словом с Ивлином Во, но думаю, мне крепко досталось бы. Из моих последних героев, конечно, очень интересно было бы поговорить с Вирджинией Вулф. Хотя она тоже была человеком непростым. Вообще, писать о них легче, чем с ними общаться. Гораздо легче.

Во Франции. Зима 1994 года

© Из личного архива Александра Ливерганта

О чтении дневников Сэмюэла Пипса в лондонском парке

Сэмюэл Пипс был совершеннейший мошенник. Он служил в Морском ведомстве при королевском дворе, брал взятки, изменял своей «старой» жене, которой было пятнадцать лет, и в течение многих лет вел очень интересные дневники, описывая то время и свою интимную жизнь. В 1995 году меня пригласили на семинар в Кембридже. Мало того, что меня пригласили в Кембридж, мне сняли гостиницу в Лондоне, где я жил пару дней до этого семинара и пару дней после. С утра до вечера я бродил по городу, и, как я теперь понимаю, это было абсолютное счастье.

В Голландии. 1989 год

© Из личного архива Александра Ливерганта

О подвиге, «жигулях» и охоте на пепси-колу

В 1989 году я совершил подвиг путешественника. Возле дома я сел на «жигули» шестой модели, посадил сзади детей, рядом жену, и мы поехали в Голландию. Мы проехали всю Белоруссию, въехали в Польшу. Потом мы ночевали две ночи в ГДР и оттуда по специальной дороге выехали на территорию Западной Германии. Дети как сумасшедшие понеслись за пепси-колой. Они же не знали, что это такое. В результате мы проделали практически три тысячи километров из Москвы в Лейден и пробыли там полтора месяца. А оттуда еще ездили в другие страны. Когда мы приехали в Париж, меня потрясла эта красота. В первый же день мы проходили мимо Сите, к собору Парижской Богоматери. Там была маленькая автомобильная мастерская, и я услышал, что трудяги обмениваются французскими фразами. Это так было странно. Понимаете, для меня

Елена Вроно, Катя и Саша Ливергант и друг семьи Сергей Шкунаев на фоне «жигулей», объехавших Европу. На обратном пути из Голландии. Марбург, 1989 год

© Из личного архива Александра Ливерганта

С голландскими друзьями Александром и Еленой Лубоцкими в синагоге на бат-мицве их старшей дочери. 1989 год

© Из личного архива Александра Ливерганта

О работе в «Иностранке»

Мой полноценный рабочий день — это четверг. Утром у меня две пары в университете, потом я дохожу до Ленинградского проспекта, сажусь на автобус и еду в редакцию, сижу тут допоздна, занимаюсь журнальными делами. Другой вид рабочего дня — когда нету ни РГГУ, ни журнала, а есть просто рукопись, над которой ты работаешь: пишешь или переводишь ее.

Я не могу толком сказать, что из этого самое любимое. Если меня сейчас лишить преподавания, мне будет грустно. Но если меня лишить перевода и написания книг, мне будет совсем невмоготу. Это очень помогает жить. Если у тебя нет работы, то хоть в петлю лезь. А когда все так насыщенно, это очень здорово.

Журнал выходит

По сравнению с другими толстыми журналами тираж в 2000 экземпляров не так мал и по сравнению с книгами, которые сейчас выходят, он тоже не так мал, но жить нам на это очень тяжело. По понятной причине сейчас у нас очень серьезные проблемы с правами. Многие издатели не дают их или молчат. И конечно, нам очень не хватает спонсора. Но мы живы и продолжаем выпускать, надеюсь, очень грамотный и любопытный журнал.